74回目の西荻ブックマークは、西荻案内所とのコラボレーション企画。西荻窪商店会連合会主催「平成25年度全国商店街振興組合連合会・地域商店街活性化事業 西荻地域観光基盤整備事業.」の一環として、西荻案内所と西荻文学散歩の会が担当した『講義と実習 西荻文学散歩』は、11月9日(日)に行われました。

実習(文学散歩)

当日は曇りとの天気予報にも関わらず、昼ころに2回ほどパラパラと雨が降り、ハラハラしましたが、最終的には濡れずに歩くことができました。

![西荻文学散歩]()

まずは北口エリアの散歩(実習)からスタート。参加者を2つのグループに分け、スタート地点の西荻窪駅から30分の差をつけて歩き始めます。西荻案内所や西荻図書館から応援のスタッフも同行し、最初に瀬戸内寂聴さんの下宿先を訪ねました。

瀬戸内さんは三鷹から1954年(昭和29)に転居し、西荻時代に純文学の執筆に励み、同人誌に寄稿した作品で新潮社同人雑誌賞を受けました。西荻時代の数年間に、後に文壇で話題となる小説世界の土台が培われたのではないかと想像できます。

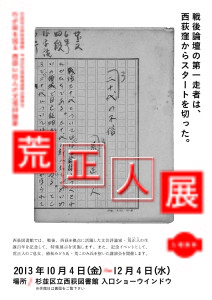

次に目指すのは丘の上のけやき公園です。通称“トトロの木”(ケヤキの大木)がある公園の近くには、今年生誕百年を迎える、荒正人さんの書庫とご自宅があります。今回は次女の荒このみさんにご登場いただき、簡単な荒氏のプロフィールの紹介や、ご自身が子どものころの西荻の風景などを語っていただきました。

ケヤキの木のあるあたりは麦畑が広がっていて、学校の行き帰りに麦笛を吹いた思い出や、今は大木のケヤキの木はまだひょろっと細かったこと、公園の下の急な傾斜は中央線の工事のために土を持っていったため……そういったお話を聞けて、昭和30年代の西荻窪に一同は思いを馳せました。

![西荻文学散歩]()

(※8月撮影。トトロの木が取材を受けて、11月18日に「時計屋の娘」というテレビドラマが放映されたそうです。主演:沢尻エリカ)

さて、公園からしばらく歩くと、宇野信夫邸を通過します。敷地は少し変わっていますが、門構えが残っており、この門を戦前の浅草時代から付き合いのあった歌舞伎役者や噺家やその子弟たちがくぐって訪問したそうです。立派であったろう邸宅の様子が忍ばれます。宇野さんの歌舞伎と落語における業績は大きく、「昭和の黙阿弥」と称せられたほどです。なお、会水庵という茶室を買い取って西荻の自宅敷地内に移築したそうですが、この茶室は現在、江戸東京博物館のたてもの園(東京都立小金井公園内)に行けば見ることができます。

最後に向かうのは、九州の元・久留米藩主であった有馬家の別荘にあたるところです。有馬頼寧(よりやす)伯爵が西荻に土地を購入したのは1912年(大正元年)ですが、専門の農業に関する試験的な土地が必要で、約1万5千坪の広大な土地を入手しました。

嫡男・頼義(よりちか)さんが住み始めたのは、震災後のこと。その後には一家で住み、敗戦後は近衛内閣の関係者であった父・頼寧氏は公職追放を受けて土地を多く処分することになりました。処分前の敷地の広さは、北銀座通りの関根橋近辺から荻窪八幡神社のあるあたりまで、青梅街道にも隣接しています。その広さは歩くとわかります。

※なお、12月の有名な競馬のレース「有馬記念」はこの有馬氏にちなんだ名前です。有馬父子はスポーツに関心がありました。東京セネタ―スという野球チームにも関わっています。

戦前から作家を目指していた頼義さんは大陸での従軍も経験し、戦後は有馬家の財産整理に奔走した後、1954年(昭和29)に発表した短編集で直木賞を受賞して、作家として積極的に活動します。また後進の育成にも力を注ぎ、「石の会」を率いて、そのサロンには多くの作家たちが集いました。

残りのコースは荻窪八幡神社と勤労福祉会館での休憩で、2つのグループは勤労福祉会館で合流しました。ちょうど区のイベントの開催日であり、出店している西荻のお店の暖かい飲み物で一服できました。

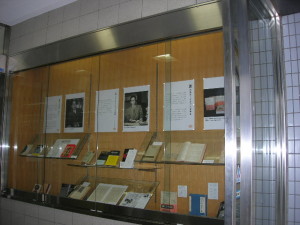

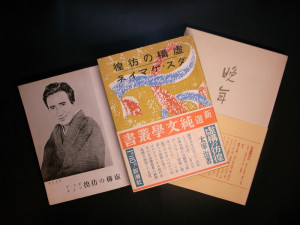

終着は西荻図書館で、入口ロビーの「荒正人展」(西荻文学散歩の会協力。

概要やカタログはこちら)を見学しました。前期の展示にあった雑誌『近代文学』では、有馬さん同様、荒正人さんも後進の作家の発掘に熱心だったとわかりした。後期では、評論家として大江健三郎、星新一の最初の批評を手がけた雑誌などの記事が見られました。

※この展示は12月4日に終了しています。(加藤)

講義

午後3時からは、図書館2階ホールにて「西荻文学講義」が行われました。講師は区立郷土博物館だより「炉辺閑話」の創刊から、「杉並文学散歩」を連載されている本橋宏己さんです。

博物館ご勤務当時、企画のため訪ねた井伏鱒二さんのエピソードから始まり、郷土の作家を書くことについてのご苦労、そして西荻の文学者たちの話題。昭和30年代の新聞連載「東京沿線ものがたり」で取り上げられた作家たちを紹介され、とくに田村泰次郎、瀬戸内晴美など、西荻に縁の深かった方々について解説していただきました。

毎号調査の行き届いた連載の執筆者らしく、作家の生活ぶりなどについて、ディティールの細かいお話でした。散歩からひきつづいて参加された皆さんが、ご疲労をいとわず最後まで傾聴なさっていたのも印象的でした。(奥園)

最後に、反省点を少々。スタッフ打合せが長引いたため、待合せ場所に集まった参加者の方をお待たせしたこと。アップダウンの激しい当日のコースは、高齢の方にはおつらかっただろうこと。また写真や映像などをお見せできていたら、作家や作品のイメージがより伝わったかもしれないなど…この場を借りてご参加の方々にお詫び申し上げるとともに、次回はぜひ、より良い文学散歩を実施できればと考えております。

ご参加のみなさま、ご協力下さった方々に心から御礼申し上げます。

(西荻文学散歩の会一同)

![西荻丼26号 西荻丼26号]()

お問い合わせはこちらから

お問い合わせはこちらから

さる10月7日(日)の第4回文学散歩を開催しました。秋晴れのとても天気のよい日でした。

さる10月7日(日)の第4回文学散歩を開催しました。秋晴れのとても天気のよい日でした。

西荻ブックマークのスタッフたちを中心に、2011年より始まった

西荻ブックマークのスタッフたちを中心に、2011年より始まった